- HOME

- 傷んだ漆喰の詰め直し、棟瓦の取り直しで瓦屋根を健全に保つ

傷んだ漆喰の詰め直し、棟瓦の取り直しで瓦屋根を健全に保つ

漆喰の歴史は古く、約5000年前から世界中で使われています。瓦や石材の接着、目地の充填、壁の上塗りなど漆喰は様々な場面に用いられてきました。日本が世界に誇る世界遺産「姫路城」、その白鷺と形容される美しい白壁にも漆喰が用いられています。

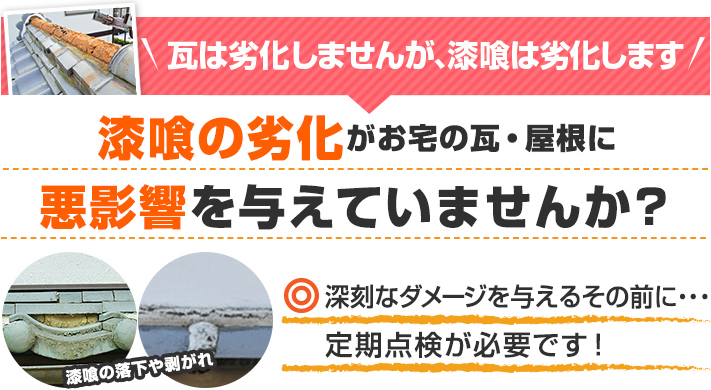

瓦屋根では瓦の固定や接着に漆喰が用いられています。この漆喰も風雨や寒暑、直射日光に晒され続けているので、他の屋根材と同じように時間とともに劣化していきます。

目視して、ひびや剥がれが出ている場合は危険です。固定している力が弱まっているので、ちょっとした風や地震で瓦がズレたりします。最悪の場合は落下してしまう可能性もあります。

また、ズレた瓦同士が干渉し合って欠けたり・割れたり、そこから雨水が浸入して雨漏りになったりと様々なトラブルを招きます。

目視して、ひびや剥がれが出ている場合は危険です。固定している力が弱まっているので、ちょっとした風や地震で瓦がズレたりします。最悪の場合は落下してしまう可能性もあります。

また、ズレた瓦同士が干渉し合って欠けたり・割れたり、そこから雨水が浸入して雨漏りになったりと様々なトラブルを招きます。

瓦屋根を健全に保つために定期的な点検が必要です

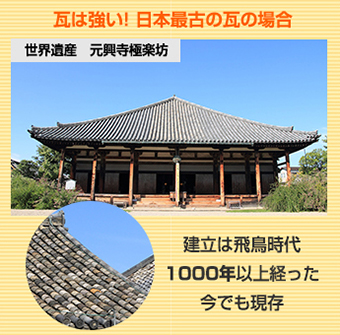

釉薬瓦(陶器瓦)やいぶし瓦、伝統的な日本家屋に用いられる瓦は非常に長い耐用年数を誇ります。

品質にもよりますが、欠けたり・割れたりしない限り数十年、場合によっては数百年持つこともあるのです。

現存する日本最古の瓦を使用した建物は世界遺産にも登録されている「元興寺極楽坊」です。何と飛鳥時代のものですから、悠に1000年以上経過しています。瓦の丈夫さとその安心感のためか、それを固定している漆喰はどうしても疎かに扱ってしまうようです。これでは、せっかくの瓦にもダメージを与えてしまうことになりかねません。

品質にもよりますが、欠けたり・割れたりしない限り数十年、場合によっては数百年持つこともあるのです。

現存する日本最古の瓦を使用した建物は世界遺産にも登録されている「元興寺極楽坊」です。何と飛鳥時代のものですから、悠に1000年以上経過しています。瓦の丈夫さとその安心感のためか、それを固定している漆喰はどうしても疎かに扱ってしまうようです。これでは、せっかくの瓦にもダメージを与えてしまうことになりかねません。

地球環境の変動からか、気象災害の規模は大きくなり、頻度も多くなってきています。長らく点検していない屋根は無防備そのものです。定期的に点検してあげたい部分ですが、屋根となると難しいところでしょう。街の屋根やさんでは無料で点検を承っておりますので、お気軽にお申し付けください。

漆喰の劣化が瓦と屋根に悪影響を与えます

漆喰の剥がれた部分、瓦のずれた部分、割れや欠けた箇所からは雨水が浸入してきます。当然、雨漏りの原因になります。また、割れや欠けは隙間を作ることになりますので、さらに瓦が動きやすくなります。強風や地震時に落下しやすくなりますので、大変危険です。

この状態の時にお手入れすれば、メンテナンス費も抑えられます。

詰め直し補修はまず古くなった漆喰を取り除くことから始めます。既存の漆喰が残った上に新しい漆喰を詰めてもすぐに剥がれてしまいます。ですのでしっかり取り除いて清掃を行います。右写真をご覧下さい。漆喰を除去した下に茶色い土が見えるのがお分かりいただけると思います。漆喰は経年変化によってひび割れを起こします。漆喰がボロボロになって剥がれると中の土が出てきてしまうので、傷みが見られたら早めに手当てをする必要があります。

左写真で塗っている白い物が漆喰です。細かい所まで隙間無く塗っていくことはとても難しいです。更に表面も綺麗にならす必要がありますので、まさに職人技の見せ所と言えるでしょう。この作業を実施する箇所全てに行っていきます。

写真は漆喰詰め直しが完了したものです。塗り上がりの漆喰はとても雅な雰囲気がありますね! しっかり補修を行った漆喰は20年は持ちます。長く持たせるためには定期的なメンテナンスをしていくことが大事です。ちょっとしたひび割れでも、放置せずに早めの対処を心がけましょう。

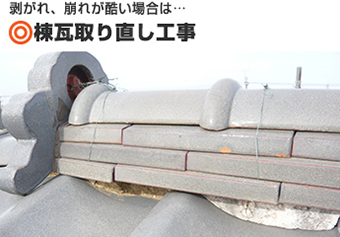

棟は本来まっすぐになっていなけれなりませんが、ご覧の様に曲がっているのがお分かりいただけるでしょう(左写真)。これは漆喰の大部分が剥がれているためです(右写真)。漆喰が剥がれると中の土が水分を吸って傷みます。それによって棟の固定力が弱り曲がってしまうのです。

左写真は棟瓦を取り外したところです。棟瓦の下には土が盛られています。更にその下に設置されていた、のし瓦も撤去します(右写真)。その下にも土が盛ってあります。この土は棟の大事な土台になっており、漆喰が剥がれて土が流出してしまうと棟を支えられなくなってしまうのです。

左写真は古い土を撤去したところです。棟瓦をまっすぐに設置するための目安に糸を張ります(左写真の黄色い糸)。これに沿ってのし瓦と土を設置していきます(右写真)。この後に棟瓦を固定する銅線もこの時に仕込んでおきます。

のし瓦と土で作った土台の上に棟瓦を設置します。左写真が設置前です。ここに更に土を盛り込んだ後、棟瓦を被せます。のし瓦と屋根瓦の間に漆喰を詰め、銅線で固定していきます(右写真)。

銅線での固定が終わりましたら、余った部分を左写真のようにしっかりと取りまとめます。このように丸めておかないと、小枝やレジ袋などが飛んできた際に引っ掛かったりするからです。もし、レジ袋が引っ掛かったままになると風の影響を受けやすくなりますし、そこに雨水が溜まる可能性もあります。こうした小さな処理も屋根工事では大事な部分です。

鬼瓦を元の位置に戻し、漆喰で固定します(左写真)。漆喰が乾けば、棟瓦取り直し工事は完了となります。まっすぐな棟は見ていて気持ちが良いものですね!